第一章 城 墙(第2/5页)

每一组房舍是看里头哪个国家租的房间最多来命名,所以会有西班牙馆、丹麦馆、瑞行(即瑞士行)、英国馆、荷兰馆,最近还有美国馆。但并不是说里头就没有别国的商人,而十三洋行之间有许多小团体交错并存。有些房舍里还有弹子房和图书室,宽敞的游廊伸向河边,阵阵轻柔晚风吹来。华丽的餐室摆着灿亮的烛台,映照在银盘和光滑无疵的餐具上。山珍海味,每张椅子后头静静站着穿戴正式、神色肃穆的中国仆人4。从一个美国年轻人的财产清单(由细心的中国账房列出来),便可窥见这种生活的模样:刀叉各三十把,三十只玻璃杯和细颈瓶,一皮箱羊毛衫,剃须盒和各式古龙水,镜子,肥皂和蜡烛,帽子和小望远镜,裱了框的画,一把枪,一柄剑,五十磅方头雪茄和五百四十二瓶“洋酒”5。

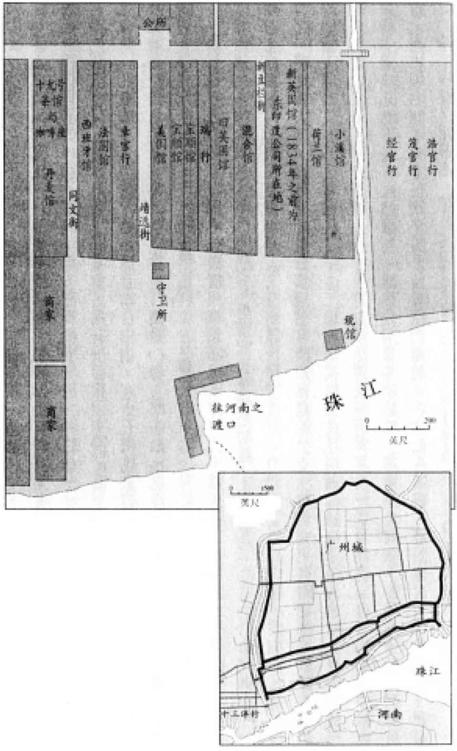

1830年代的广州城与十三洋行

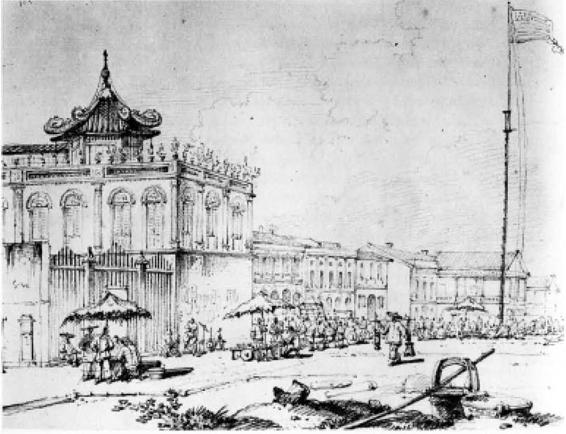

广州洋行。这些西洋人局限于广州西南一隅,自成天地,个中风貌毕现于英国画家钱纳利(George Chinnery,1774—1852)笔下。钱纳利在1825年定居于澳门,在1826年画了广州的美国馆。

钱纳利也喜欢速写在广州的洋人,1838年画了传教士郭士立(Karl Gutzlaff)作福建渔民打扮。郭士立精于语言,经常穿着这身打扮在中国东南沿海传教,操着各地方言,散发宣传基督教的小册。郭士立在1835年与美国传教士史蒂文斯(Edwin Stevens)沿岸航行传教。1836年,史蒂文斯给了年轻的洪秀全一套基督教小册子。

钱纳利也训练了一些中国画师,其中一名在1830年代画了这幅十三洋行图。在钱纳利速写了美国馆之后,而昔日空旷的广场,如今也有些地方给围了起来,成了私人花园。图中所见的商行区在1841年的鸦片战争中为清兵所占领,并于1842年焚毁。

洋人之间颇有来往,有时也奏乐助兴。来访船上有红衣乐手会在广场上演奏,让洋人听得兴起,但让一旁的中国人惊诧不已,听得挺不舒服6。1835年的广州还出现了从未见过的新玩意儿,在蒸汽船上开宴会,还有乐手相伴,沿河而下,航向岛屿密布、风光旖旎的大海7。出了港湾,循小径登伶仃山顶,在十五个挑夫的簇拥下,找一块平坦的大石,摆上鸡鸭鱼肉、美酒糕点,当然也是有乐队助兴。吃饱歇足之后,如果你希望的话,还可顺着山坡踏上厚实干爽的野草,一路滑到山脚8。

语言似乎是个问题,因为放眼广州城和洋行,没半个中国人能读写英语或其他欧洲语言,只有几个洋人能勉强写些粗浅的汉文。但情况也不总是如此——在1810至1820年代东印度公司的全盛期,有十来个英国年轻人来广州洋行学习汉语。他们译了一些中国小说戏曲,甚至还译了一些中国典章,这样便能更审慎评估官府规章是否公正。虽然官吏有时把那些教洋人汉语的中国人关起来,甚至还处决了一人,而教汉文的人往往得偷偷躲到学生的寓所。东印度公司的代表奋力抗争,努力不懈,终于争得以汉语译文(而非英文)呈递商务文书,以及雇中国教习学中国典籍和广东方言的权利。虽然公司董事始终没争得雇佣中国刻工的权利,但他们还是自己用木版刻刊了一本英汉字典。而且他们还设法收了四千本书,里头有不少中文书,在宏伟的洋行里设了图书馆,请公司的资深医生代为管理图书馆。9

随着英国政府在1834年取消东印度公司的对华贸易特权,这段辉煌的岁月也一去不复返。大部分的学生和精通汉文的人被派到其他国家。良师马礼逊(Robert Morrison)死于垄断权废除这年。那所图书馆也撤掉。到了1836年,只有三个在公司的花名册上被列为“学有所成”、可领享年金的年轻人留在广州,其主要工作是照看公司留下的房屋,督办撤离事宜